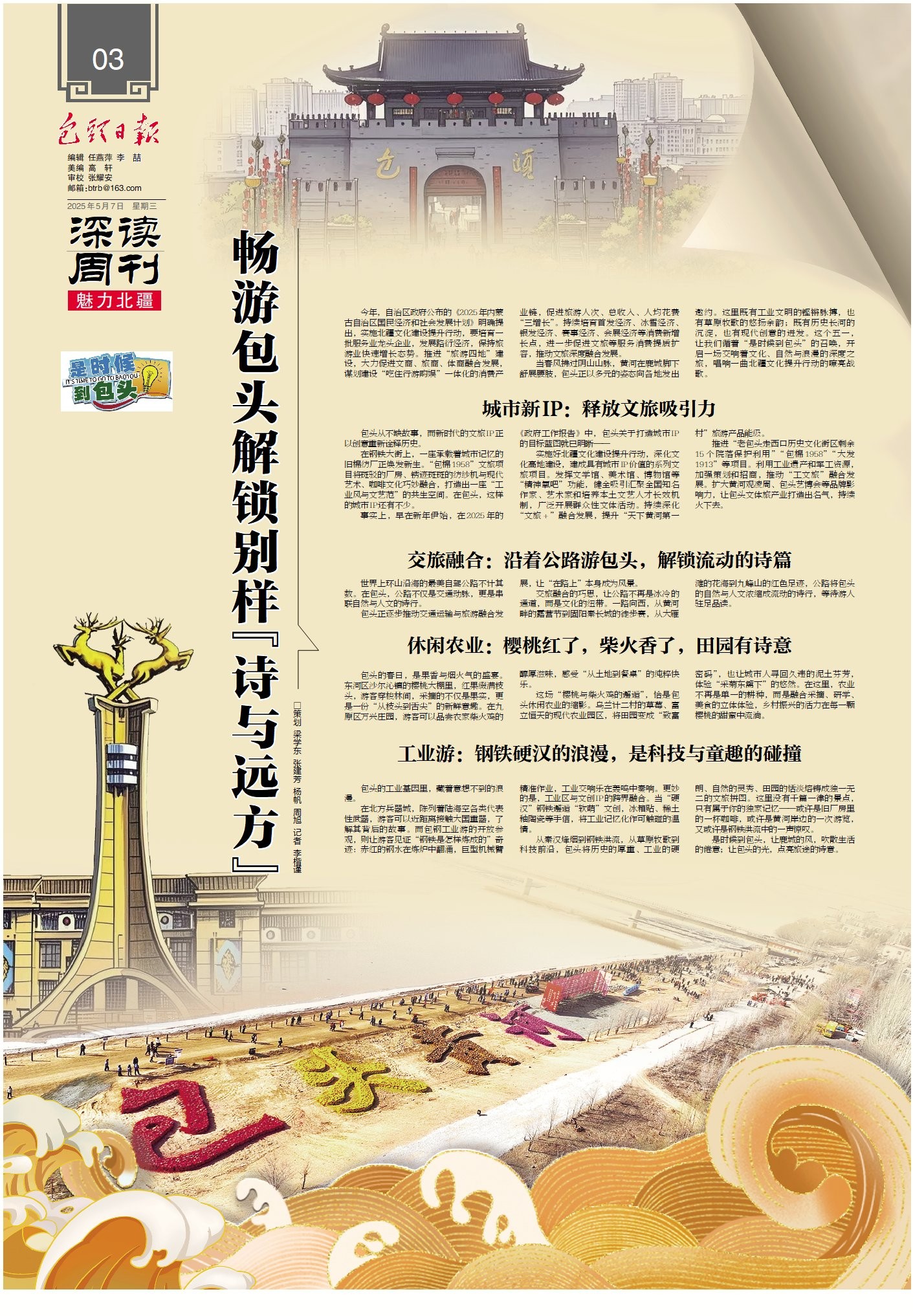

暢游包頭解鎖別樣“詩與遠方”

□策劃 梁學(xué)東 張建芳 楊帆 周旭 記者 李楷謹

今年,自治區(qū)政府公布的《2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃》明確提出,實施北疆文化建設(shè)提升行動,要培育一批服務(wù)業(yè)龍頭企業(yè),發(fā)展路衍經(jīng)濟,保持旅游業(yè)快速增長態(tài)勢。推進“旅游四地”建設(shè),大力促進文商、旅商、體商融合發(fā)展,謀劃建設(shè)“吃住行游購娛”一體化的消費產(chǎn)業(yè)鏈,促進旅游人次、總收入、人均花費“三增長”。持續(xù)培育首發(fā)經(jīng)濟、冰雪經(jīng)濟、銀發(fā)經(jīng)濟、賽事經(jīng)濟、會展經(jīng)濟等消費新增長點,進一步促進文旅等服務(wù)消費提質(zhì)擴容,推動文旅深度融合發(fā)展。

當春風拂過陰山山脈,黃河在鹿城腳下舒展腰肢,包頭正以多元的姿態(tài)向各地發(fā)出邀約。這里既有工業(yè)文明的鏗鏘脈搏,也有草原牧歌的悠揚余韻;既有歷史長河的沉淀,也有現(xiàn)代創(chuàng)意的迸發(fā)。這個五一,讓我們循著“是時候到包頭”的召喚,開啟一場交響著文化、自然與浪漫的深度之旅,唱響一曲北疆文化提升行動的嘹亮戰(zhàn)歌。

包頭從不缺故事,而新時代的文旅IP正以創(chuàng)意重新詮釋歷史。

在鋼鐵大街上,一座承載著城市記憶的舊棉紡廠正煥發(fā)新生。“包棉1958”文旅項目將斑駁的廠房、銹跡斑斑的紡紗機與現(xiàn)代藝術(shù)、咖啡文化巧妙融合,打造出一座“工業(yè)風與文藝范”的共生空間。在包頭,這樣的城市IP還有不少。

事實上,早在新年伊始,在2025年的《政府工作報告》中,包頭關(guān)于打造城市IP的目標藍圖就已明晰——

實施好北疆文化建設(shè)提升行動,深化文化高地建設(shè),建成具有城市IP價值的系列文旅項目。發(fā)揮文學(xué)館、美術(shù)館、博物館等“精神氧吧”功能,健全吸引匯聚全國知名作家、藝術(shù)家和培養(yǎng)本土文藝人才長效機制,廣泛開展群眾性文體活動。持續(xù)深化“文旅+”融合發(fā)展,提升“天下黃河第一村”旅游產(chǎn)品能級。

推進“老包頭走西口歷史文化街區(qū)剩余15個院落保護利用”“包棉1958”“大發(fā)1913”等項目。利用工業(yè)遺產(chǎn)和軍工資源,加強策劃和招商,推動“工文旅”融合發(fā)展。擴大黃河觀凌周、包頭藝博會等品牌影響力,讓包頭文體旅產(chǎn)業(yè)打造出名氣,持續(xù)火下去。

世界上環(huán)山沿海的最美自駕公路不計其數(shù)。在包頭,公路不僅是交通動脈,更是串聯(lián)自然與人文的詩行。

包頭正逐步推動交通運輸與旅游融合發(fā)展,讓“在路上”本身成為風景。

交旅融合的巧思,讓公路不再是冰冷的通道,而是文化的紐帶。一路向西,從黃河畔的露營節(jié)到固陽秦長城的徒步賽,從大雁灘的花海到九峰山的紅色足跡,公路將包頭的自然與人文濃縮成流動的詩行,等待游人駐足品讀。

包頭的春日,是果香與煙火氣的盛宴。東河區(qū)沙爾沁鎮(zhèn)的櫻桃大棚里,紅果綴滿枝頭,游客穿梭林間,采摘的不僅是果實,更是一份“從枝頭到舌尖”的新鮮意趣。在九原區(qū)萬興莊園,游客可以品嘗農(nóng)家柴火雞的醇厚滋味,感受“從土地到餐桌”的純粹快樂。

這場“櫻桃與柴火雞的邂逅”,恰是包頭休閑農(nóng)業(yè)的縮影。烏蘭計二村的草莓、富立恒天的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),將田園變成“致富密碼”,也讓城市人尋回久違的泥土芬芳,體驗“采菊東籬下”的悠然。在這里,農(nóng)業(yè)不再是單一的耕種,而是融合采摘、研學(xué)、美食的立體體驗,鄉(xiāng)村振興的活力在每一顆櫻桃的甜蜜中流淌。

包頭的工業(yè)基因里,藏著意想不到的浪漫。

在北方兵器城,陳列著陸海空各類代表性武器,游客可以近距離接觸大國重器,了解其背后的故事。而包鋼工業(yè)游的開放參觀,則讓游客見證“鋼鐵是怎樣煉成的”奇跡:赤紅的鋼水在煉爐中翻涌,巨型機械臂精準作業(yè),工業(yè)交響樂在轟鳴中奏響。更妙的是,工業(yè)區(qū)與文創(chuàng)IP的跨界融合。當“硬漢”鋼鐵邂逅“軟萌”文創(chuàng),冰箱貼、稀土釉陶瓷等手信,將工業(yè)記憶化作可觸碰的溫情。

從秦漢烽煙到鋼鐵洪流,從草原牧歌到科技前沿,包頭將歷史的厚重、工業(yè)的硬朗、自然的靈秀、田園的恬淡熔鑄成獨一無二的文旅拼圖。這里沒有千篇一律的景點,只有屬于你的獨家記憶——或許是舊廠房里的一杯咖啡,或許是黃河岸邊的一次游覽,又或許是鋼鐵洪流中的一聲驚嘆。

是時候到包頭,讓鹿城的風,吹散生活的倦意;讓包頭的光,點亮旅途的詩意。

(編輯:霍曉霞;校對:吳存德;一讀:張飛、黃韻;一審:張燕青;二審:賈星慧;三審:王睿)