開(kāi)篇寄語(yǔ)

地名,既是基本的社會(huì)公共信息,也是歷史文化的重要載體。它蘊(yùn)含文化沉淀,記錄歷史變遷,傳承人文印記,印刻鄉(xiāng)土情懷,是一方地域特有的文化密碼。自古以來(lái),陰山就是農(nóng)耕文明與游牧文明的分野,是漢蒙等各民族文化共存、各美其美、美美與共的廣闊疆域。它橫亙包頭這座城市,每一座峰巒都吟詠著興繁榮枯,每一條溝谷都鐫刻著時(shí)光記憶。為進(jìn)一步展現(xiàn)包頭地名文化,賡續(xù)歷史文脈,市民政局即日起在“地名文化 印象包頭”專欄,推出“陰山褶皺里的十段光陰”自然地理篇。我們期待,以這一篇章為牽引,從山川河流里探尋“鹿城”的鐘靈毓秀、人文薈萃,于地名中延續(xù)包頭的山河錦繡、文化寶藏,持續(xù)挖掘保護(hù)和弘揚(yáng)地名文化,助力我市北疆文化建設(shè)提升行動(dòng),打造新時(shí)代文化高地。

陰山山脈

陰山山脈——橫亙?cè)诒苯囊粭l雄渾壯闊的山脈,北麓連接著廣袤無(wú)垠的蒙古高原,草原一望無(wú)際,滋養(yǎng)著北方游牧文明,南麓則地勢(shì)平緩,孕育出享有 “塞外江南” 美譽(yù)的富饒的河套平原。它西起狼山、烏拉山,中經(jīng)大青山、灰騰梁山,東至大馬群山,南北寬 50 至 100 公里,平均海拔在 1500 至 2300 米之間,橫跨烏蘭察布、呼和浩特、包頭和巴彥淖爾四盟市,是一道天然的地理屏障,有效阻擋了北方寒冷氣流與風(fēng)沙侵襲,也造就了陰山南北不同的氣候環(huán)境。

蒼翠的陰山山脈

陰山之名,頗有來(lái)歷,蘊(yùn)含著豐富的歷史和文化內(nèi)涵。從地理觀念上來(lái)看,古人通過(guò)觀察自然環(huán)境的日照規(guī)律、地理特征,以“山南水北為陽(yáng),山北水南為陰”用于地名劃分命名。陰山山脈呈東西走向,其南坡受陽(yáng)光照射時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng),北坡則長(zhǎng)期處于背陰面,在一年中直接接受陽(yáng)光照耀的時(shí)間較少,因此陰山實(shí)際是一座自帶陰陽(yáng)的山,黃河以北為“陽(yáng)山”,黃河以南則為“陰山”,只是后來(lái)時(shí)移世易,隨著黃河幾經(jīng)改道,陰山的名稱代替“陽(yáng)山”流傳沿用至今。若從氣候與環(huán)境影響來(lái)看,陰山山脈阻擋了來(lái)自北方的寒冷氣流和風(fēng)沙侵襲,冬季西伯利亞的冷空氣南下,陰山北坡氣候寒冷且多風(fēng)雪天氣,環(huán)境較為陰冷,與山脈南側(cè)相對(duì)溫暖的氣候形成鮮明對(duì)比,取名“陰山”,也契合了 “陰” 字所表達(dá)的寒冷、陰暗的感覺(jué)。從文化寓意上講,陰山地處中原王朝與北方游牧民族的邊緣地帶,發(fā)生過(guò)無(wú)數(shù)次戰(zhàn)爭(zhēng)、貿(mào)易往來(lái)以及文化碰撞,有著各種瑰麗傳說(shuō)故事。命名“陰山”,也是在文化層面賦予了它一種神秘、深沉的寓意,與其豐富的歷史文化內(nèi)涵相呼應(yīng)。

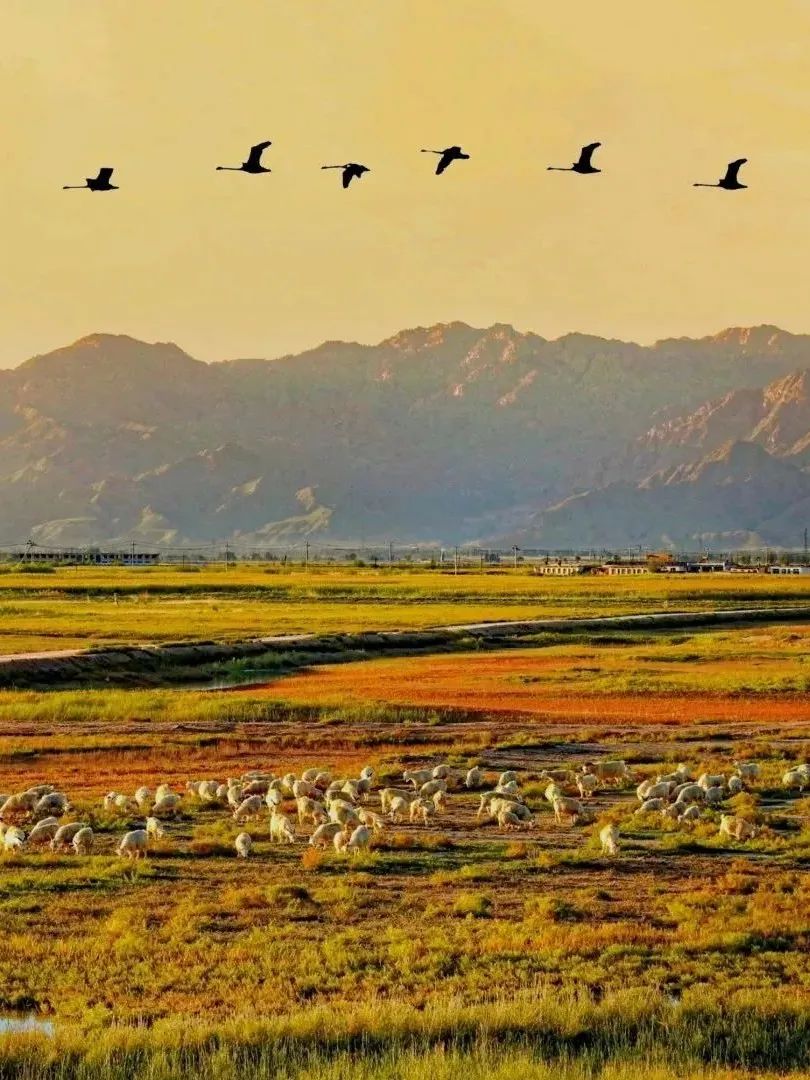

落日余暉中的陰山山脈

歷史的長(zhǎng)河中,陰山山脈一直是中原王朝與北方游牧民族相互角逐、交流融合的重要舞臺(tái)。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,趙武靈王為了抵御北方匈奴的侵?jǐn)_,在陰山南麓修筑長(zhǎng)城,設(shè)置云中郡以御外敵。司馬遷《史記》有載,“趙武靈王筑長(zhǎng)城自代并陰山下”,讓陰山這個(gè)名字第一次登上歷史舞臺(tái);秦漢時(shí)期,蒙恬率三十萬(wàn)大軍北擊匈奴,收復(fù)河套地區(qū),鞏固中原王朝在陰山一帶的防線。衛(wèi)青、霍去病等漢朝名將也曾多次率軍深入陰山以北,與匈奴展開(kāi)激戰(zhàn),留下了諸多可歌可泣的傳說(shuō)事跡;魏晉南北朝時(shí)期,北方少數(shù)民族紛紛南下,鮮卑族拓跋部建立北魏政權(quán)統(tǒng)一北方,在這一過(guò)程中,陰山地區(qū)成為各民族相互交流、碰撞、融合的大熔爐,著名的北朝樂(lè)府民歌《敕勒歌》“敕勒川,陰山下。天似穹廬,籠蓋四野。天蒼蒼,野茫茫。風(fēng)吹草低見(jiàn)牛羊。” 就生動(dòng)地描繪了陰山腳下敕勒川的壯麗風(fēng)光和游牧民族的生活場(chǎng)景;大唐盛世,萬(wàn)邦來(lái)賀,四方朝貢,唐太宗李世民曾在陰山附近與突厥等部落會(huì)盟,陰山地區(qū)成為大唐帝國(guó)與北方諸族友好交往的紐帶。此后,唐代著名邊塞詩(shī)人王昌齡赴西北邊塞時(shí)所作“但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山”,則生動(dòng)展現(xiàn)了當(dāng)時(shí)陰山地區(qū)作為軍事前沿的重要戰(zhàn)略地位。此后,遼、金、元等少數(shù)民族政權(quán)也都在陰山地區(qū)留下了深刻的歷史印記,不同民族的文化在這里相互交融,共同鑄就了陰山地區(qū)豐富多彩的歷史文化。

陰山北麓的廣袤草原 攝影/鐵牧兒

陰山北麓的廣袤草原 攝影/鐵牧兒

陰山!陰山!這座自然與人文、歷史交織的傳奇脈絡(luò),承載著中華民族數(shù)千年的歷史記憶和文化傳承,多少文人墨客在此直抒胸臆,多少金戈鐵馬仍在耳畔回響,歷史變遷、朝代更迭,從秦漢的烽火硝煙到唐宋的邊塞風(fēng)云,歲月流轉(zhuǎn),唯有巍巍陰山屹立不倒,默默將歷史鐫刻在山石之間,訴說(shuō)著中華民族的堅(jiān)韌與傳承。

? end ?

(來(lái)源:包頭民政)

(編輯:吳存德;校對(duì):霍曉霞;一讀:張飛、黃韻;一審:張燕青;二審:賈星慧;三審:王睿)