編者按:

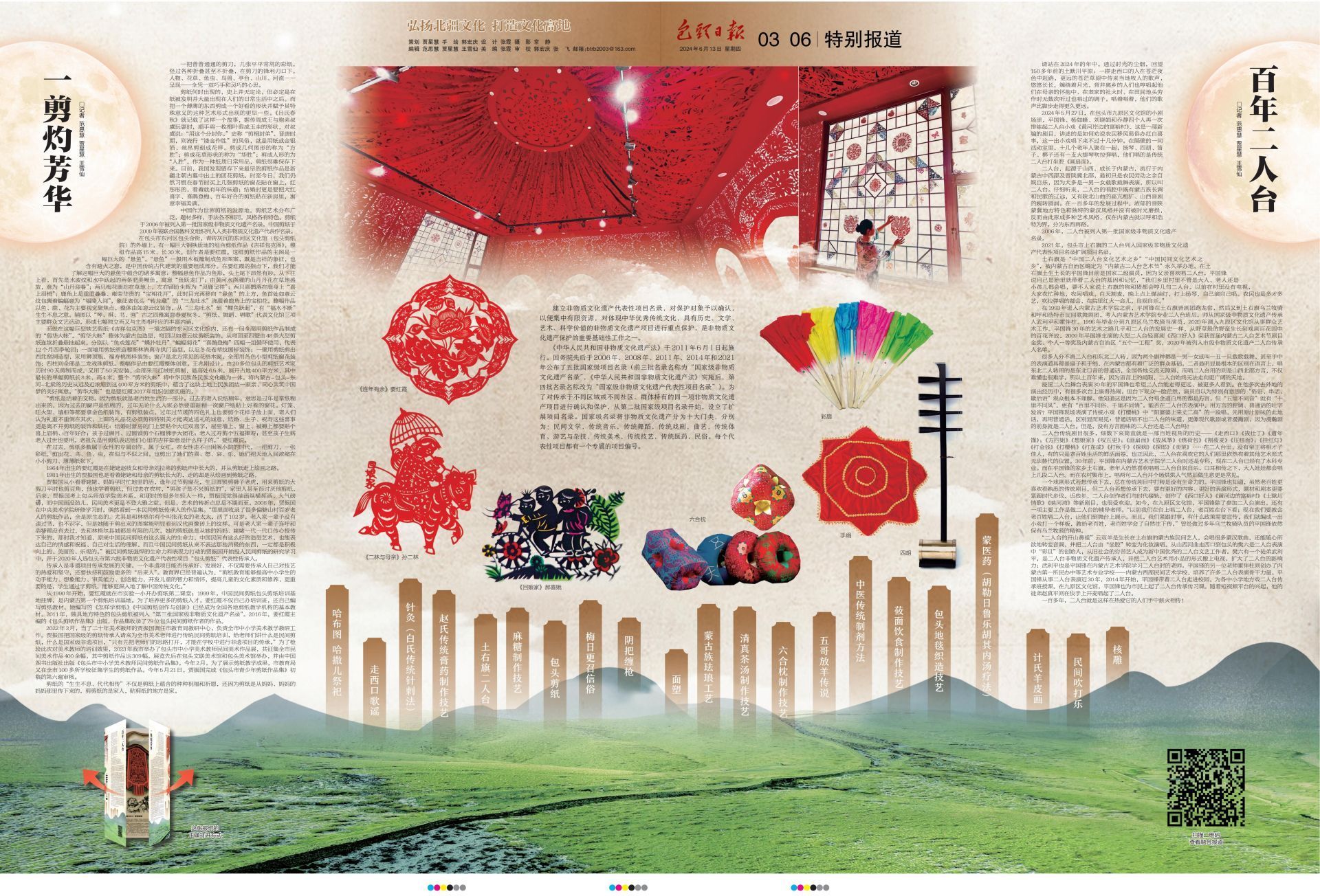

建立非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄,對保護對象予以確認,以便集中有限資源,對體現(xiàn)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,具有歷史、文學、藝術(shù)、科學價值的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目進行重點保護,是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的重要基礎(chǔ)性工作之一。

《中華人民共和國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》于2011年6月1日起施行。國務(wù)院先后于2006年、2008年、2011年、2014年和2021年公布了五批國家級項目名錄(前三批名錄名稱為“國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄”,《中華人民共和國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》實施后,第四批名錄名稱改為“國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄”)。為了對傳承于不同區(qū)域或不同社區(qū)、群體持有的同一項非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目進行確認和保護,從第二批國家級項目名錄開始,設(shè)立了擴展項目名錄。國家級名錄將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)分為十大門類,分別為:民間文學,傳統(tǒng)音樂,傳統(tǒng)舞蹈,傳統(tǒng)戲劇,曲藝,傳統(tǒng)體育、游藝與雜技,傳統(tǒng)美術(shù),傳統(tǒng)技藝,傳統(tǒng)醫(yī)藥,民俗。每個代表性項目都有一個專屬的項目編號。

請站在2024年的年中,透過時光的塵煙,回望150多年前的土默川平原:一群走西口的人在蒼茫夜色中趕路,更遠的蒼茫草原中傳來當?shù)啬寥说母杪暎朴崎L長,纏繞著月光。背井離鄉(xiāng)的人們也哼唱起他們在母親的懷抱中、在老家的社火時、在田間地頭勞作時無數(shù)次聽過也唱過的調(diào)子。唱著唱著,他們的歌聲比腳步走得更久更遠。

2024年5月27日,在包頭市九原區(qū)文化館的小劇場里,平國鋒、楊如峰、劉曉娟和喬靜四個人再一次排練起二人臺小戲《黃河岸邊的富裕村》。這是一部新編的劇目,講述的是如何勸說農(nóng)民移風易俗辦紅白喜事,這一出小戲唱下來不過十幾分鐘。在隔壁的一間活動室里,十幾個老年人聚在一起,揚琴、四胡、笛子、梆子還有一支大提琴吹拉彈唱,他們唱的是傳統(tǒng)二人臺打坐腔《畫扇面》。

二人臺,起源于山西,成長于內(nèi)蒙古,流行于內(nèi)蒙古中西部及晉陜冀北部,最初只是農(nóng)民勞動之余自娛自樂,因為大多是一男一女載歌載舞表演,所以叫二人臺。仔細聽來,二人臺的唱腔中既有蒙古族長調(diào)和民歌的遼遠,又有陜北山曲的高亢粗獷、山西晉劇的婉轉(zhuǎn)圓潤。在一百多年的發(fā)展過程中,濃郁的晉陜蒙冀地方特色和獨特的蒙漢風格并沒有被時光磨損,反而由此形成多種藝術(shù)風格,僅在內(nèi)蒙古就以呼和浩特為界,分為東西兩路。

2006年,二人臺被列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

2021年,包頭市土右旗的二人臺列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄擴展項目名錄。

土右旗是“中國二人臺文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”“中國民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”,被內(nèi)蒙古自治區(qū)確定為“內(nèi)蒙古二人臺藝術(shù)節(jié)”永久舉辦地。在土右旗土生土長的平國鋒目前是國家二級演員,因為父親喜歡唱二人臺,平國鋒說自己是胎里就帶著二人臺的基因和記憶,“我們鄉(xiāng)里村里不管是大人、老人還是小孩兒都會唱,要不人家說土右旗的狗和豬都會哼幾句二人臺。以前在村里沒有電視,大家農(nóng)忙種地,農(nóng)閑唱戲,白天割麥,晚上點上煤油燈,打上揚琴,自己演自己唱。農(nóng)民也是多才多藝,吹拉彈唱的都會,在院里紅火一會兒,自娛自樂。”

在1993年進入內(nèi)蒙古藝術(shù)學院之前,平國鋒在土右旗晉劇團跑龍?zhí)祝缓笥值酵劣移鞛跆m牧騎和呼和浩特市民間歌舞劇團,考入內(nèi)蒙古藝術(shù)學院專業(yè)二人臺班后,師從國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人武利平和霍伴柱。1996年畢業(yè)分到九原區(qū)烏蘭牧騎當演員,2020年調(diào)入九原區(qū)文化館從事群眾藝術(shù)工作。平國鋒30年的藝術(shù)之路幾乎和二人臺的發(fā)展史一樣,從野草般的野蠻生長到戲劇百花園中的百花齊放。2009年平國鋒主演的大型二人臺輕喜劇《西口好人》榮獲首屆內(nèi)蒙古二人臺藝術(shù)節(jié)劇目金獎、個人一等獎及內(nèi)蒙古自治區(qū)“五個一工程”獎,2020年被列入市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)二人臺傳承人名單。

很多人分不清二人臺和東北二人轉(zhuǎn),因為兩個劇種都是一男一女或叫一丑一旦載歌載舞,甚至手中的表演道具都是扇子和手絹,在內(nèi)蒙古都有著廣泛的群眾基礎(chǔ)。二者最明顯最根本的區(qū)別在語言上,唱東北二人轉(zhuǎn)用的是東北口音的普通話,全國各地交流無障礙,而唱二人臺用的則是山西北部方言,不僅難懂也很難學,所以上百年來,因為語言上的局限,二人臺始終無法走向更廣闊的天地。

浸淫二人臺舞臺表演30年的平國鋒也希望二人臺能走得更遠、被更多人看到。在他多次去外地的演出經(jīng)歷中,有很多次臺上演得熱鬧,但臺下觀眾一臉茫然,演員自以為特別有意思的“俗語、串話、歇后語”觀眾根本不理解。他知道這是因為二人臺唱念道白用的都是方言,但“五里不同音”就有“十里不同風”,更有“百里不同俗、千里不同情”。能否在二人臺的表演中,用方言的腔調(diào)、普通話的吐字發(fā)音?平國鋒現(xiàn)場表演了傳統(tǒng)小戲《打櫻桃》中“陽婆婆上來丈二高”的一段唱,先用原汁原味的此地話,再用普通話。區(qū)別顯而易見:普通話唱不出二人臺的味道,更像現(xiàn)代歌劇或者漫瀚劇,因為漫瀚劇的前身就是二人臺。但是,沒有方言韻味的二人臺還是二人臺嗎?

二人臺傳統(tǒng)劇目很多,細數(shù)下來簡直就是一部百姓視角的歷史——《走西口》《拔壯丁》《遭年饉》;《方四姐》《想娘家》《嘆五更》;《畫扇面》《放風箏》《繡荷包》《割莜麥》《壓糕面》;《掛紅燈》《打金錢》《打櫻桃》《打連成》《打秋千》《探病》《探郎》《賣菜》……在二人臺里,沒有帝王將相才子佳人,有的只是老百姓生活的鮮活畫卷。也正因此,二人臺在喜歡它的人們那里依然有著其他藝術(shù)形式無法替代的位置。30年前,平國鋒在內(nèi)蒙古藝術(shù)學院學二人臺時還是專科,現(xiàn)在二人臺已經(jīng)有了本科專業(yè)。而在平國鋒的家鄉(xiāng)土右旗,老年人仍然喜歡唱唱二人臺自娛自樂,口耳相傳之下,大人娃娃都會唱上幾段二人臺。而在農(nóng)村集市上,唱兩句二人臺開個場烘烘人氣然后做生意更是常見。

一個戲劇形式若想傳承下去,總在傳統(tǒng)劇目中打轉(zhuǎn)是沒有生命力的。平國鋒也知道,雖然老百姓更喜歡看熟悉的傳統(tǒng)劇目,但二人臺若想傳承下去,要有更好的內(nèi)容、更好的表演形式,題材和劇本更要緊跟時代步伐。近些年,二人臺創(chuàng)作者們與時代接軌,創(chuàng)作了《西口好人》《黃河邊的富裕村》《土默川情歌》《映河灣》等新劇目,也很受歡迎。如今,在九原區(qū)文化館,平國鋒除了參加二人臺演出,還有一項主要工作是做二人臺的輔導老師。“以前我們在臺上唱二人臺,老百姓在臺下看;現(xiàn)在我們要教會老百姓唱二人臺,讓他們到舞臺上展示。而且,我們緊跟時事,有什么政策需要宣傳,我們就編成一出小戲打一個樣板,教給老百姓,老百姓學會了自然往下傳。”曾經(jīng)做過多年烏蘭牧騎隊員的平國鋒依然保有烏蘭牧騎的精神。

“二人臺的開山鼻祖”云雙羊是生長在土右旗的蒙古族民間藝人,會唱很多蒙漢歌曲,還能隨心所欲地轉(zhuǎn)變音調(diào),并把二人臺由“坐腔”轉(zhuǎn)變?yōu)榛瘖y演唱。從山西河曲走西口到包頭的樊六是二人臺表演中“彩旦”的創(chuàng)始人,從舊社會的窮苦藝人成為新中國優(yōu)秀的二人臺文藝工作者。樊六有一個徒弟武利平,是二人臺非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人,并把二人臺藝術(shù)用小品的形式搬上電視,擴大了二人臺的影響力;武利平也是平國鋒在內(nèi)蒙古藝術(shù)學院學習二人臺時的老師。平國鋒的另一位老師霍伴柱則創(chuàng)辦了內(nèi)蒙古第一所民辦中等藝術(shù)專業(yè)學校——內(nèi)蒙古西部民間藝術(shù)學校,培養(yǎng)了許多二人臺表演骨干力量。平國鋒從事二人臺表演近30年,2014年開始,平國鋒帶著二人臺走進校園,為各中小學地方戲二人臺傳承班授課。在九原區(qū)文化館,平國鋒也為市民上起了二人臺傳承傳習課。隨著短視頻平臺的興起,他的徒弟趙真平則在快手上開麥唱起了二人臺。

一百多年,二人臺就是這樣在熱愛它的人們手中薪火相傳!

(記者:范思慧;賈星慧;王雪仙;編輯:張飛;校對:王振偉;審核:賈星慧)

①凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非包融媒)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本單位贊同其觀點和對其真實性負責。

②鑒于本網(wǎng)發(fā)布的部分圖文、視頻稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請著作權(quán)人主動與本網(wǎng)聯(lián)系,提供相關(guān)證明材料,我單位將及時處理。(電話:0472-2518515)